研究室のモットー

森林をはじめとする自然環境は、「人間活動」の影響を受け、同時に自然環境の変化は私たちの生活に影響を及ぼします。こうした自然環境と人間活動の相互作用を生態学的に捉え、それらを基盤として熱帯林の保全、里地里山の保全、地球温暖化対策等に関する研究を進めています。

昨今の複雑化する環境問題を考えるとき、対処する際の空間スケール及び時間スケールをしっかり捉える必要があり、その上で森林等の自然環境に最も大きな影響を及ぼす「人間活動」を考えること、すなわち「人と環境の調和メカニズム」を構築していくことが求められます。そのために研究面からインプットしていくことが、研究室の役割だと考えています。

研究を進めるにあたっては、フィールド調査を基本とし、それを重要視します。『五感をフル活動して実践する』のが研究室のモットーです。

キーワード: 持続可能な開発目標(SDGs)、熱帯林保全、里地里山の保全・活性化、地球温暖化対策、生物多様性の保全

以下の動画は、人間科学部e-schoolの30周年を記念して収録したものです。研究室の前任者である森川靖名誉教授との対談です。研究室のモットーに触れています。

熱帯林での研究

熱帯林の減少・劣化が顕在化し、すでに十数年が経過しています。しかし、今なお熱帯林の減少・劣化が続いているのが現実です。こうした熱帯林に関する諸課題を包括的に捉え、その上でどのように保全していくか、もしくは持続的に利活用していくための研究を突き詰めています。

とくに熱帯林保全に経済的インセンティブを付与するREDD+に関する研究、そして参加型で森林資源を管理・保全するためのメカニズム構築について、東南アジア各国で研究を進めています。

主な研究対象地: ラオス北部、インドネシア南カリマンタン州&西カリマンタン州

⇒ラオス全域での研究の紹介サイト

科研費のサイト

⇒ラオス北部での研究の紹介サイト

2015年度2016年度2017年度科研費のサイト

⇒インドネシア南カリマンタン州での研究の紹介サイト

2015年度2016年度2017年度2018年度

⇒インドネシア東カリマンタン州での研究の紹介サイト

科研費のサイト

⇒ミャンマーでの研究の紹介サイト

環境研究総合推進費のサイト

ラオス北部での研究(左)とインドネシア南カリマンタン州での研究(右)を紹介した動画

国内での主に二次林を対象にした研究

国内に広く分布する二次林は、人間活動により成立し、人間活動によって維持されてきました。その結果、日本は国土の約70%程度が里山・里地となっています。一方、直近70年程度で一気に二次林の利用方法が変化してきた結果(二次林における人間活動が直接的・間接的に変化してきた結果)、身近な自然環境としての二次林が大きく変化しようとしています。そうした中、『将来の二次林のあり方』について包括的な視点から研究を進めています。

主な研究対象地: 石川県能登町、埼玉県所沢市・三芳町、埼玉県小川町、長野県北相木村

その他の研究

気候市民会議(市民・行政との連携)

欧州で進められている気候市民会議という直接民主主義に基づき気候変動対策に取り組むスキームがあります。これを実施している自治体として所沢市は日本で3つ目となります(2022年度に開催)。研究室ではこの気候市民会議のデザイン等に深く関わりながら、気候変動の緩和効果だけにとどまらず、行動変容等の多面的な側面から解析を進めています。

バイオマスのエネルギー利用

森林等の自然環境に関する研究としては、「土地利用変化に伴う土壌炭素量の変化に関する研究」等を広く行っています。また、自然環境とエネルギーの双方から木質バイオマスの利活用等の研究も進めています。

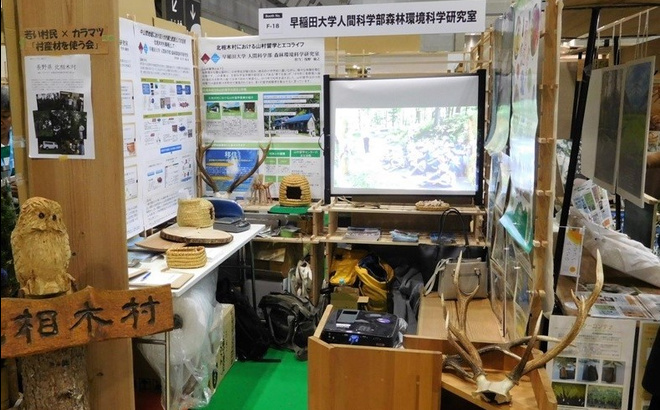

中山間地域の活性化と自然環境の保全(主に研究室の合宿として)

2015年度から2017年度の3年間は、長野県北相木村を対象に、地域資源を活用した活性化について取り組みました。そして2018年度からは石川県能登町旧柳田村を対象に、中山間地域の諸課題を特定しながら、それへの対処に取り組んでいます。

その他

その他にも、研究室メンバーの問題意識に基づき、幅広く「人と環境の調和メカニズム」に関する研究を進めています。

⇒気候市民会議の研究

⇒マチごとゼロカーボン市民会議のサイト

⇒アジアにおけるバイオマスエネルギーの研究

⇒土壌炭素量の研究

HOME

HOME